每個城市都有它的水脈,如同塞納河之于巴黎,泰晤士河之于倫敦,黃浦江之于上海。湘江,既是長沙的水脈,也是長沙的城市命脈,是世代長沙人亙古相依的物質基礎和精神支柱。

從 “屈賈之鄉、瀟湘洙泗”到現代化娛樂文化之都,從古時街巷井肆到華中腹地國際化大都市,長沙在不斷地改革和探索中刷新著新的城市形象。

而在湘江西岸的濱江新城,GVL怡境國際設計集團以2.45公里的濱江商業旅游景觀帶設計,為長沙未來的國際化都市形象提供了一個樣本。

“一江兩岸、山水洲城”歷來就是長沙的城市布局。充分利用2.45公里長的濱江親水岸線優勢,并依托濱江新城“國際金融中心”與“市府CBD核心”的上層規劃,在尊重水脈、強調歷史文化記憶的基礎上,助力長沙打造國際化都市形象,是設計的愿景。

設計團隊以水岸資源為切入點,利用商業地塊與濱江資源無縫銜接的優勢,從運營的思維出發,希望為長沙打造一個集商業、休閑、文化、運動于一體的復合型濱江商業旅游景觀帶,為人們的日常生活提供一個具有情感歸屬的城市開放空間。

場地設計前▲ 與設計后 ▼

設計場地北起坦山路,南至銀盆嶺大橋以南150m,與長沙主城區以及三館一廳公共建筑群隔江對望,擁有豐富的生態景觀資源。但在蜿蜒狹長的濱江線性空間中,缺乏體驗、互動與休憩的場所,與濱江新城的定位不匹配。

立足濱水,豐富岸線空間,增進人與水的關系

湘江,屬長江流域洞庭湖水系,水量充沛。在岸線的設計上,首要考慮的是水位的變化對岸線的影響。

岸線設計前▲ 與設計后 ▼

根據歷年湘江的水位變化情況,設計團隊將原有的單一岸線改造為三個層次的岸線空間體系,在豐富高差變化的同時,增進人與水的關系。

在濱江線性空間結構設計中,設計團隊希望通過界面的變化來控制空間開合,凸顯場地特性,即處理好點、線、面三者的關系。

點,是空間的DNA,即對空間記憶點的塑造;線,即交通線路,除了步行道、自行車道,設計團隊還結合旅游運營的思考,設置了小火車軌道,增加交通通達性的同時更好地刺激商業的發展和流通;面即在“點”與“線”的綜合呈現下營造出的界面。

通過岸線梳理后,形成了一個完整的空間序列與景觀界面,賦予場地獨特的記憶點。

著眼未來,增強通達性,實現景觀與商業互動

景觀設計不能僅僅停留在視覺效果的呈現上,還需要思考設計能夠為場地帶來更多可能性。設計團隊從運營的角度,打造系列趣味裝置,吸引人們參與其中,為后續進駐的商業預留更多可能性,促進濱江景觀資源與商業活動的互動,總體上呈現出一個充滿活力的濱江商業旅游帶。

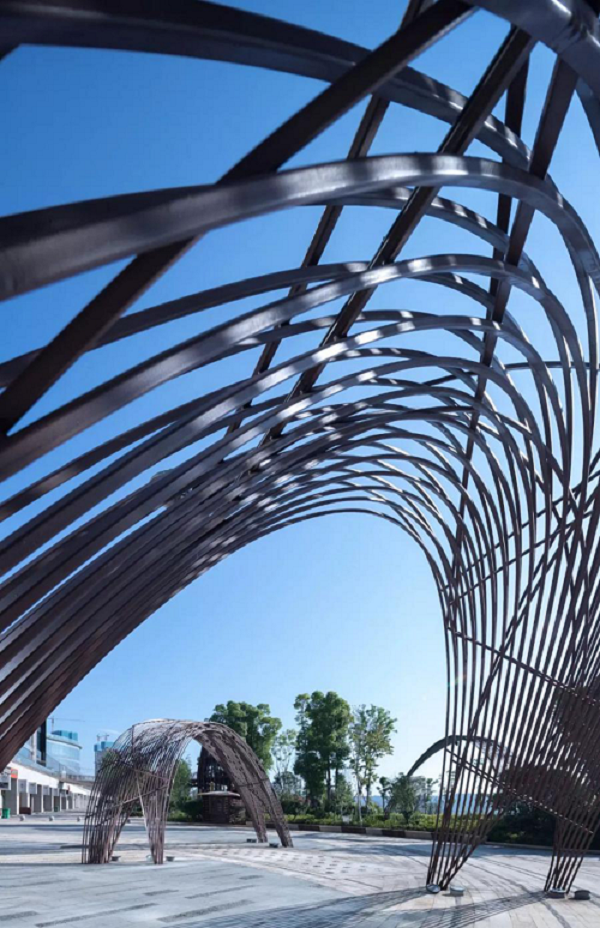

設置景觀廊橋,連通至商業裙樓,增加商業的通達性,湘繡廣場的拱形裝置為人們增添穿越的樂趣。

設計標志性的景觀塔,制造高點,當人們登高眺望時,湘江美景便一覽無遺。

活潑的鯨魚裝置與旱噴水景相結合,增強親子互動體驗。

而沙灘的設計,更多地是考慮未來商業進駐后人們在此有更多活動內容,增加參與性,達成景觀資源與商業的互補。

延續文化,提取工業元素,打造空間記憶點

湘江西岸,是長沙的工業文明策源地,是民國時期創建的裕湘紗廠及長沙船廠的舊址,擁有無比繁華的過往。設計團隊沿用老船廠的工業材料和后現代的設計語言來強調景觀特色。

裕湘紗廠的舊址位于銀盆嶺大橋南側,其繁華為湘繡業的發展提供了重要支撐。設計團隊從傳統湘繡文化的“網繡針法”和“扭繡針法”中獲取靈感,以兩種針法為原形,打造趣味小品。

老船廠位于場地的最南端,設計團隊延續老船廠的歷史風貌和視覺高點,設計了上下兩層觀景廊橋,為人們提供不同空間層次的停留和休憩空間。人們站在在這里俯瞰湘江和老碼頭的場景一如既往,希望在人們與場地記憶的相互交融中,更好地解讀城市歷史。

原長沙船廠出品的經典船形也應用到小品當中,形成獨特的歷史文化記憶點。

人的需求,是所有設計的出發點。因為空間,是情感釋放的容器。

不同年齡段的人群對公共空間的尺度具有不同的需求,以打造復合的多元的空間和體驗為目標,希望人們在體驗過程中自然而然地與空間產生情感連接。引共鳴,得安慰,有歸屬,是設計團隊所有的努力和堅持的原點。

具有“長沙版陸家嘴”之稱的濱江新城,正以傲人的速度崛起,未來將成為長沙乃至中國中部最具活力的新型金融中心。如今,由GVL怡境國際設計集團擔綱設計的湘江西岸商業旅游景觀帶首期已投入使用,正以開放包容的姿態陪伴在這里奮斗的年輕人迎接每一個活力早晨。